Texto de Marcelino Bisbal

Una migración cultural fundamental en la

segunda mitad del siglo XX:

la que va del cine, espectáculo en sociedad,

a la televisión, el regreso de la familia

que modifica los antiguos métodos de manejo hogareño.

Carlos Monsiváis

En Aires de familia

I

La década de finales de los años sesenta y todo lo que fueron los años setenta hasta comienzos de los ochenta, será rica y fructífera en la producción intelectual (académica fundamentalmente) sobre el medio televisión. Las reflexiones de ese entonces sobre la tele estuvieron muy determinadas por las tesis frankfurtianas, particularmente los planteamientos de T.W. Adorno y M. Horkheimer. Las ideas que se desarrollaron estaban enmarcadas en lo que fue la “izquierda intelectual” del momento que vio o pensó que veía, que la televisión manipulaba al pueblo, que lo alienaba y que creaba en él una “falsa conciencia”. Si revisamos detenidamente y sin prejuicios de ningún tipo todo lo que se llegó a escribir sobre el tema, que fue muchísimo, vamos a encontrar esas tesis-efectos no comprobadas en la realidad y cotidianidad de la gente que se sumergía noche tras noche, día tras día, frente a la pantalla.

Los escritos teóricos sobre el tema coincidían con la expansión de la televisión privada-comercial en el país. Igual ocurría en toda América Latina. En Venezuela, por ejemplo, la televisión irrumpe en noviembre de 1952, pero será a partir de mayo de 1953 cuando aparezcan las primeras estaciones privadas de televisión. Nuestra TV privada estaría cumpliendo hoy 70 años.

Traigamos a la memoria algunos de esos estudios que reflexionaban la presencia de la nueva tecnología. Así, en 1967 Antonio Pasquali publica El aparato singular en donde apunta de manera incisiva, a lo largo de sus páginas, que “la televisión venezolana impone al televidente un mensaje comercial de 33 segundos cada 79 segundos de programación”. Pero cuatro años antes, en 1963, el mismo Pasquali publica quizás su libro más importante en los estudios sobre comunicación en el país y en la región: Comunicación y cultura de masas. La masificación de la cultura por medios audiovisuales en las regiones subdesarrolladas. Estudio sociológico y comunicacional. En este estudio se nos ofrece un conjunto de datos sobre la radio y la televisión de aquel entonces. Sobre la televisión y su relación con la estructura sociocultural del país llega a decir: “La televisión privada del país (…), ha venido trabajando desde sus comienzos según la línea del menor esfuerzo cultural, hasta el punto que debe considerarse como un hecho adquirido el condicionamiento de las masas en el sentido de la mediocridad de requerimientos y de la resignación (en los raros círculos en que sobrevive una conciencia del problema), ante la inevitabilidad de la situación”.

En 1968 la investigadora Martha Colomina publicará su estudio El huésped alienante en donde se analiza la influencia de los mensajes televisivos desde las mismas orientaciones de la Escuela de Frankfurt. El título del estudio habla por sí solo. En 1969 el psicólogo Eduardo Santoro nos ofrece el libro La televisión venezolana y la formación de estereotipos en el niño. Santoro nos habla de lucha de clases, de alienación, de racismo, de dominación… que la televisión transmite con sus mensajes y que contribuyen a la formación de estereotipos en el niño.

Quizás el autor que reaccionó con más virulencia contra la televisión fue el filósofo Ludovico Silva con su libro Teoría y práctica de la ideología (1971). El texto nos ofrece dos partes diferenciadas, pero imbricadas entre sí a través del concepto de ideología. En el último ensayo el filósofo examina el “fenómeno ideológico de la televisión”. Nos dice que la finalidad de la TV es el de “perpetuar la dependencia en las cabezas mismas de los neocolonizados”. Su conclusión es muy marxista en el sentido adorniano: “La industria cultural, y muy especialmente la televisión, constituye un hecho en sí mismo ideológico”. Esta última parte del libro no es más que la continuación de otro libro que Ludovico Silva, un año antes (1970) publicara bajo el sugestivo título de La plusvalía ideológica. Este concepto es heredado de lo que T. W Adorno llamó industria cultural. Desde esa perspectiva, el lugar privilegiado –nos dirá Ludovico Silva– para la producción de plusvalía ideológica es la televisión y el resto de los massmedia. Mr. TV podría decir el maestro Ceferino, “es una industria material como cualquier otra. Pero además, es cultural porque se dedica a la producción de toda suerte de valores y de representaciones (imágenes destinadas al consumo masivo, o sea: es una industria ideológica…) destinada a formar ideológicamente a las masas”.

Si revisamos los estantes de nuestra biblioteca o acudimos a la web vamos a toparnos con más títulos sobre la televisión, más escritos bajo la forma de papers e incluso transcripciones de conferencias expuestas en congresos, seminarios y eso que ahora llaman conversatorios. Pero tal como decíamos arriba, no hay novedad alguna en los juicios. El término acuñado por la teoría crítica es que la televisión se constituye en el sueño insomne que impone en el televidente, en la audiencia, la alienación de sus necesidades. Es el control masivo de las conciencias. El poeta Rafael Cadenas en un pequeño libro, Entorno al lenguaje (1984), lo dice muy transparentemente: “La televisión magnetiza. Su influencia no admite comparación con ninguna otra”.

II

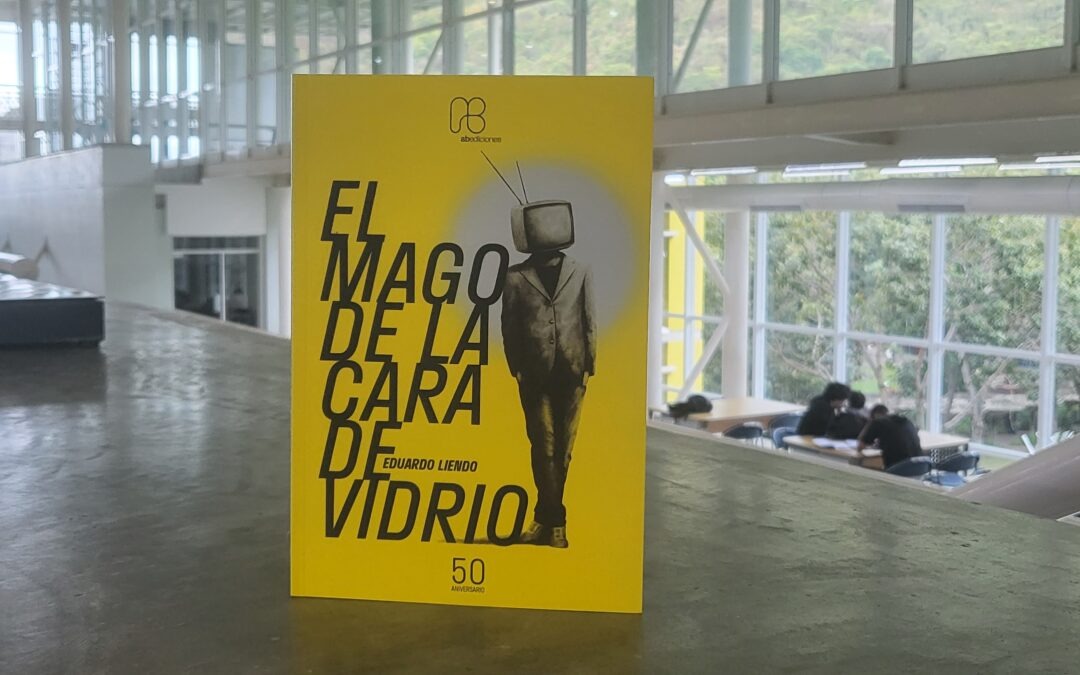

Desde ese contexto teórico, El mago de la cara de vidrio (1973) de Eduardo Liendo sigue esas tendencias para ofrecernos una narración llena de humor y de sátira literaria. Fue su primera novela, escrita cuando el autor contaba con 29 años, formó parte de la izquierda política y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV). La novela se estructura desde tres personajes claramente definidos: el maestro Ceferino Rodríguez Quiñónez que bien pudiera ser Eduardo Liendo; el Mago que es Mr.TV y la familia encabezada por Carmelina esposa del protagonista, Carlitos el más pequeño de la casa, los adolescentes Armando y Tania y el tío Porfirio que aparece casi al final de la novela a quien Ceferino lo llama “su aliado”, pero que no resultó tal.

La televisión se convierte en intrusa al acaparar la atención de la familia del maestro Ceferino. Se rompe la quietud del hogar, se acaba la privacidad hogareña y se trastoca todas las noches el ámbito doméstico. Así, el hogar de Ceferino Rodríguez Quiñones queda marcado por la telepresencia de las telenovelas, de las recetas de cocina, de los programas deportivos, de los anuncios publicitarios, de las series americanas, de los programas musicales y de los shows, de las carreras de caballos y de las noticias. En perspectiva sociológica pudiéramos decir que la televisión irrumpe creando una nueva sociedad, una revolución doméstica que Ceferino Rodríguez no llega a comprender del todo al punto que el maestro tiene que ser encerrado en el manicomio por sus delirios, por la enajenación que él sufre frente a Mr.TV y la lucha sin cuartel que emprende contra la pantalla-cara de vidrio.

El desenlace final es que Mr.TV gana la batalla. La tecnología televisiva, en blanco y negro, se impone con toda la fuerza de su seducción a través de las imágenes. Sin embargo, aún a pesar de ese final la tele es hecha añicos con un bate de béisbol: “Ya frente a él, esgrimí el bate con toda mi alma y lo estrellé terriblemente contra su cara de vidrio, destrozándolo en mil pedazos… La maté, sí señor, y si vuelve a nacer y lo vuelvo a matar…Es el fin, terminó mi agonía. Doy gracias a quien haya que darlas, por haberme permitido concluir este conmovido panfleto a la posteridad”.

III

Literariamente se justifica ese final de la novela. Eduardo Liendo, que en ese momento se inscribe en la postura apocalíptica siguiendo a Umberto Eco, quien definió como apocalípticos a aquellos que negaban y menospreciaban la cultura de masas. Liendo, a través del maestro Ceferino, no tiene otra salida que recurrir al fin de la televisión a través de razones paradigmáticas que solo analizan y reflexionan al medio desde posturas que solo ven en él manipulación y vulgarización del gusto y la cultura. Es la perspectiva crítica que solo alcanza a comprender a las audiencias como “público sumiso, objeto, víctimas indefensas y pasivas, blanco dócil e inmóvil del bombardeo icónico”. Es lo que llamaríamos un visión mecanicista del medio y de la cultura que desde él se transmite. No es ni más ni menos que la sacralización de una forma de entender la cultura y la cultura de masas que representa la televisión. Desde esa perspectiva, la cultura televisiva no encajaría dentro del concepto de cultura ilustrada o cultura elitista.

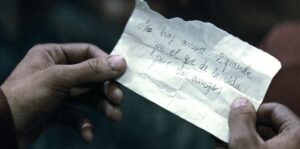

Allí está el alegato final del maestro Ceferino, prototipo de las “élites cultas e instruidas”. Ceferino apuntala su juicio póstumo ante el aparato tecnológico que representa la televisión con estas palabras, que no son más que el metamensaje contenido en un documento y que será descubierto por unos extraterrestres que llegan a lo que quedó de la Tierra después de su contaminación y destrucción:

Este documento puede ser tomado como prueba irrefutable de que, efectivamente, los terrícolas conocieron un extraño aparato receptor de imágenes, mágico y entrometido, al cual por alguna razón oculta denominaron Te Ve. El panfleto apuntala mi hipótesis de que tales aparatos fueron destruidos masivamente a finales del período clasificado siglo XX, particularmente tormentoso. Seguramente los destrozaron durante una violenta insurrección (forma superior de la iracundia de nuestros antepasados). Indudablemente, el maestro Ceferino (como prueba el documento telepateado) fue un incomprendido pionero de este movimiento demoledor. Está claro que la desaparición, incluso de las fotos, del llamado Te Ve, indica que los amotinados no deseaban darle ninguna posibilidad de reconstrucción. En el contexto de la sociedad prenormal es perfectamente comprensible que la gente haya llegado a ese acto desesperado, ya que en nuestros estudios hemos podido verificar que la insuperable genialidad creadora de los terrícolas fue siempre directamente proporcional a la estupidez con la que luego utilizaban sus grandes inventos.

Ese alegato final del maestro Ceferino nos recuerda el juicio que emite el escritor Mario Vargas Llosa sobre el Internet, en comentario del libro escrito por el norteamericano Nicholas Carr: Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Nos dice Vargas Llosa: “… si él tiene razón, que la robotización de una humanidad organizada en función de la inteligencia artificial es imparable… A menos, claro, que un cataclismo nuclear, por obra de un accidente o una acción terrorista, nos regrese a las cavernas. Habría que empezar de nuevo, entonces, y a ver si esta segunda vez lo hacemos mejor”.

IV

En la novelística de Eduardo Liendo el tema de la llamada cultura popular, del gusto popular, de los medios en general y muy especialmente la radio y la televisión… se hace presente casi como una temática recurrente. Por ejemplo, en otra de sus novelas escrita en 1989: Si yo fuera Pedro Infante, nos vamos a encontrar con estupendas referencias a ese gusto y sensibilidad por lo popular, pero también referencias a los representantes de esa cultura tan denigrada por los sectores ilustrados-académicos de la sociedad. Pero hay un giro, un cambio de perspectiva en el autor. Ya no desacredita a la televisión tal como lo expresa En el mago de la cara de vidrio. Hay un intento de compresión por esa fascinación que brota de las imágenes televisivas ahora en color. Así, Liendo en entrevista en el diario El Nacional del 5 de marzo de 2007 expresa: “Entonces yo tenía 29 años, venía del extremismo y del exilio, y aunque es una sátira, un libro de humor, allí hay cuestiones más o menos militantes en relación con los medios. Creo que hoy no sería tan rotundo en el final, cuando Ceferino Rodríguez Quiñones destroza el televisor; porque es una metáfora apocalíptica. Aun allí entendía que hay como una doble vía con ese medio de comunicación, que depende de lo que se haga con él se pueden hacer maravillas y se pueden hacer bodrios. Por supuesto, en este momento soy un defensor, sin cortapisas, de la libertad de expresión y de la defensa de los medios”.

Liendo, creemos nosotros, revaloriza las producciones de la industria cultural. De alguna manera el escritor da un salto cualitativo de todo lo que se llegó a expresar y publicar en los años sesenta, setenta y una parte de los ochenta. Lo planteaba muy bien el ensayista alemán, fallecido recientemente, Hans Magnus Enzensberger por allá en 1971 cuando decía que en la Nueva Izquierda, de ese momento, los medios fue una categoría vacía de la teoría marxista y redujo el desarrollo de los medios a un único concepto: el de la manipulación.

¿Qué mas podemos decir? Solo habría que indicar que el futuro de la televisión hoy está marcado por lo digital, pues el mundo se hizo digital. Con ese avance, y lo que seguirá, solo nos queda recordar este relato de vida que nos habla del gusto por la televisión. Gusto este que seguirá, con las nuevas tecnologías también, estando presente:

…¿Quién habrá inventao…Televisión hubo más adelante, uno oía los programas pol la radio, las comedias y los conculsos. Después jue que vino la televisión; desde que vino, fue lo primero pa´ mí. Yo digo que una casa, un hogal sin televisión no vale nada, polque yo mi televisión es lo primero. En mi casa cuando llego, lo primero, lo enciendo. A mí la televisión me hace falta, yo no sé, yo sin la televisión no me hallo, todo es con mi televisión ahí prendía. Es que yo soy así.

…Uno en la televisión se olvida de todo; de los problemas de la casa, eso se olvidó aquí. Yo aquí solo comento las cosas de los altistas, las cosas de aquí. Yo con eso me lleno de alegría o esa maravilla?