FLOC 2021: de nuevo con nosotros

Por Sofía Y. Mogollón

Como ha sido anunciado en ocasiones anteriores, la Feria del libro del Oeste de Caracas llegó para quedarse y esta edición lo demuestra. Viendo en retrospectiva a nuestra última feria, en la que enfrentamos de forma directa y por entero el formato digital y sus distintos retos, entendemos la importancia que cobra producir esta sexta edición y traerla a la vida –una vez más- a partir de la presencialidad.

El contraste entre ambos formatos nos ha permitido hacer un balance objetivo y eficaz sobre lo que es pertinente aplicar para esta y futuras ediciones, así como saber aprovechar los recursos que ofrecen ambas modalidades por separado y en conjunto: el valor del público más allá de la pantalla, la interacción y el feedback que sucede en un mismo espacio físico compartido, por ejemplo. De igual forma, rescatamos la posibilidad de poder crear encuentros que serían imposibles de no contar con la virtualidad –charlas, ponencias, presentaciones de libros y otros eventos en los que participan personalidades que se encuentran fuera del país.

Así, la FLOC busca en los pliegues de su breve, pero significativa existencia –que ahora suma 6 años de vida- y se nos muestra como un ser híbrido (entre lo digital y lo presencial) que brinda un repertorio de actividades en las que el libro, la cultura y los modos de conectar ambas orillas, están en sintonía para llevarle al lector y a quienes nos visiten a lo largo de estos 6 días, una experiencia fresca luego de una año de confinamiento en pandemia.

En aras de resaltar la presencia tanto del público como de la feria misma, rescatamos los recursos externos que hacen gala de lo que debe ser y caracteriza un buen evento: la imagen. De vuelta en el 2019, nuestra cuarta feria del libro contó por primera vez con carpas que hicieron un cambio significativo al atraer a más público y hacer más amena la experiencia de todos los involucrados en ella: desde ponentes e invitados internacionales, hasta los estudiantes, libreros y demás visitantes que transitaron por el popularmente llamado fashion boulevard frente a los edificios de aulas, o lo que también se conoce como la colmena. Así, en medio de inauguraciones de exposiciones de arte, presentaciones de libros y eventos musicales, la simbología que vincula a la comunidad ucabista con el campus Montalbán ha logrado cumplir un rol importante al momento de crear un sentido de pertenencia para una feria que se ha vuelto de todos y que se espera con ansias a finales de noviembre desde los últimos años.

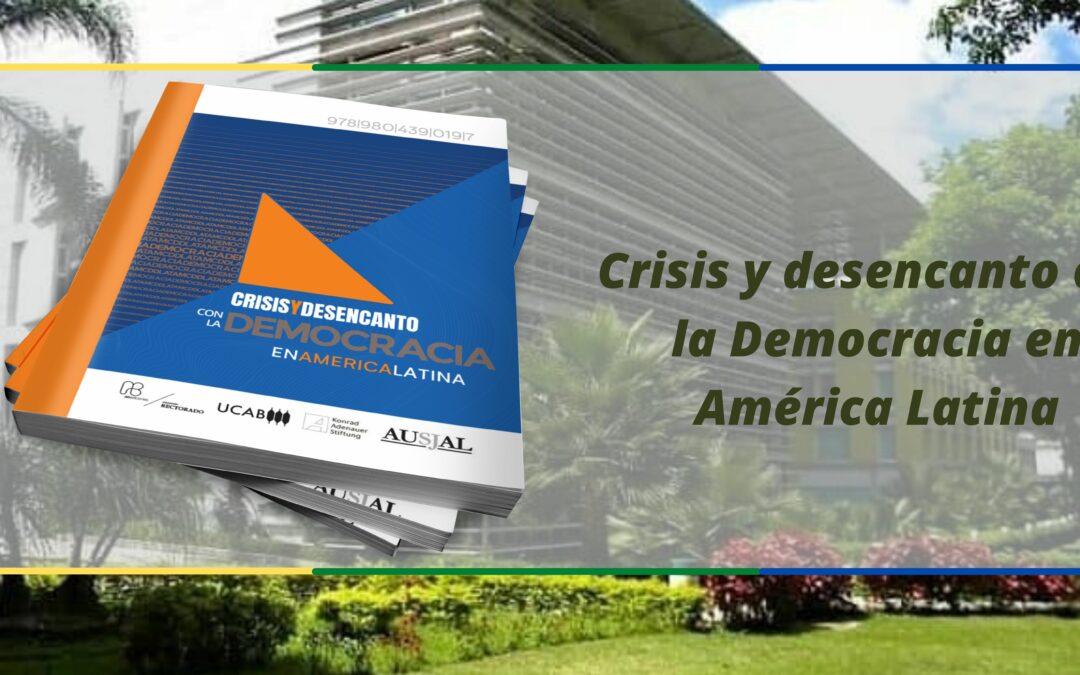

Nuestra próxima entrega busca repetir la experiencia de lo que una feria del libro representa, esta vez desde un número más reducido de mobiliario –como de carpas, por ejemplo-, pero con una calidad que iguala, y nos atrevemos a decir que supera, nuestras ediciones anteriores. Para ello, contaremos con Francia como país invitado y una variada selección de actividades que puedes conocer a través de nuestra grilla digital. También daremos cuenta de nuestra producción editorial a lo largo de este año, la publicación de libros de autores nacionales y extranjeros, la entrega de la Orden Andrés Bello, stands virtuales y un día que estará dedicado a los niños como parte vital de lo que significa nuestro compromiso con las futuras generaciones y su desarrollo cultural.

De igual forma, a un año de su inauguración, hablaremos de nuestra librería digital, abediciones.ucab.edu.ve, y el cambio que supone poder contar con un espacio cuyas fronteras se extienden tanto como la red global que nos comunica y nos vuelve internautas.

Como ven, la FLOC 2021 promete seguir siendo un espacio de reencuentros en constante expansión que nos permite leer al país, comunicar ideas, generar pensamiento crítico a través de diversas actividades y, sobre todo, continuar poniendo nuestros libros en sus manos.

Si quieres enterarte de los que nos trae esta SEXTA EDICION DE LA FERIA DEL LIBRO DE CARACAS(FLOC 2021) puedes hacerlo a través de cualquuera de estos links:

WEB: https://indd.adobe.com/view/21f1e832-c9d1-4fc8-9903-97108ac0536d

CELULAR: https://indd.adobe.com/view/9ec19c0d-ca7a-40fb-a311-1c6688aaf690