Por Victoria Velutini

El primero de mayo se hizo público el fallecimiento del escritor norteamericano Paul Auster. Para muchos este nombre no tendrá demasiado significado, pero para otros, no queda duda, contiene una carga simbólica tremenda. Se darán cuenta que mi caso es el segundo, si no fuese así no existiría este texto. Ahora bien, no es mi intención hablar de mi experiencia, pero es, entenderán, inevitable, mostrar mi cariño hacia el autor, la nostalgia que provoca la mención de su nombre y el dolor que generó en mí la triste noticia de ese miércoles. Paul Auster fue uno de los escritores que me introdujo a la literatura, sus palabras me hicieron comprender eso que parece sencillo, pero que es trascendental (sus lectores me comprenderán). Siempre estaré agradecida por su labor y por aquel ejemplar de Tombuctú (1998) que cayó en mis manos cuando era una niña, gracias a mi padre. Me permito dedicar mi escrito, pues no tiene otro destinatario sino su memoria: para ti, Paul, esta nota. Cierro este pequeño inciso, ahora sí, para hablar de su obra.

Desde el inicio de su carrera, Auster demostró ser un escritor peculiar. La crítica es inteligente al puntualizar, rápidamente, que eso que tienen en frente dista de la producción literaria del momento, que hay un decir en la narrativa del norteamericano que es pertinente en el aquí y en el ahora. Hay potencial, una voz que posee un color distintivo, un estudio que delata la observación constante y el detallismo de aquel que se preocupa por la “artesanía de escribir”. Hay que agregar aquí que su prosa es patriótica en un nuevo sentido y esto es sumamente atractivo. Auster no es el “americano” que la mayoría conoce a través de las pantallas del televisor, ese que da la vida por su patria y que afirma que no hay mejor lugar en la faz de la Tierra, que disfruta de una gran casa junto con su esposa, dos hijos y un perro. No, su nacionalismo se reduce a lo comunitario, a su barrio, a lo que recorre día a día (no por nada se le denominó “el escritor de Brooklyn”) y que lo convierte, claro, en norteamericano, pero en ese que decide que ese contexto sea el escenario de su escritura, que se apropia de lo externo y lo retrata sin mayores ambiciones de embellecerlo. Eso también es pertenencia y, me parece, demuestra mayor aprecio que lo otro.

Su primer libro, Squeeze Play (1982), es, como son los inicios, un intento por encontrar su identidad. Además, fue un empujón forzado hacia el mundo literario, puesto que el objetivo final de tal ejemplar no era demostrar nada en especial, sino conseguir algo de dinero para subsistir. Hay en ello algo de sublime, en sufrir por eso que amamos hacer, en alejarnos de nuestros principios para satisfacer lo primario: vivir. El esfuerzo que hacen los escritores en publicar su primer libro siempre es inmenso, sin importar sus orígenes.

Después vino “el momento”, la publicación de City of glass (1985), el primer libro de The New York Trilogy. Con este nuevo comienzo, Auster despega en el mercado editorial y se convierte en un nombre referencial de la literatura del continente —y posteriormente, de la literatura universal—. Con la aclamada trilogía, el escritor tiene la oportunidad de dedicarse a aquello que le interesa y se hunde en su fascinación por la vida y la profundidad de las relaciones humanas. No para de escribir, aunque lo hace con parsimonia, sin ánimos de entregar algo anualmente. Auster hace énfasis en la calidad ante la cantidad, puesto que poco significa escribir veinte páginas al día si luego el contenido no tiene valor y se debe editar más de la mitad. En consecuencia, el avance es lento, pero se asegura de que lo que ha producido no va en contra de sus propias metas ni transgrede su identidad como escritor.

El público reconoce su obra como el reflejo de la vivencia neoyorkina, del alma sensible que se esconde tras el caos y el bullicio de una ciudad imperial. De repente, sus libros se transforman en una conglomeración de voces, sus lectores esperan con ansias el instante en el que, debido a lo que algunos llaman “casualidad” o “magia” (pero que simplemente es el poder de la literatura), se encuentren retratados en las páginas del nuevo ejemplar de Auster. La cotidianidad es el espejo del interior, así como se ve en Tombuctú (1998), en donde un perro de la calle, Míster Bones, se halla en una aventura inesperada junto a un poeta vagabundo. El escritor es capaz de hacer que la vida pase por distintos filtros en cada una de sus creaciones: es cierto que hay temáticas y también un claro estilo, pero no es posible predecir cuál será su siguiente movimiento en el ámbito literario y es eso lo que lo mantiene tan actual como la primera vez.

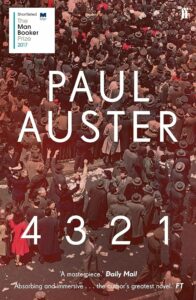

Su penúltima obra, 4,3,2,1, publicada en 2017, es, como dicen muchos críticos, “la gran épica del siglo veinte”. No solamente es la novela más larga de todo el conjunto que conforma su trabajo —puesto que posee un poco más de 800 páginas—, sino que es también una gran apología a la experiencia lectora y la manera en la que el escritor puede jugar con la estructura, forma y lenguaje en un microuniverso tal como el género narrativo. Es increíblemente conmovedor saber que Paul Auster dedicó tanto de su tiempo, de sus últimos años productivos, a divertirse con la escritura, a hacer exactamente lo que quería.

Hace algunos meses, el escritor norteamericano publicó la que sería su novela final, Baumgartner (2024), cuya trama reside en la grandeza de amar y ser amado —la filosofía es evidente— a través del tiempo: dificultades, alegrías, pérdidas y la presencia de la disconformidad que motiva a los amantes a continuar.

Queda mucho más por decir, las palabras no son suficientes para hablar sobre el quehacer literario de Paul Auster, todo queda corto, no satisface, pero quizá eso sea lo mejor. El escritor con experiencia sabe en qué lugar es apropiado terminar su narración. Lo que Auster deja atrás es más que un gran aporte a la literatura mundial, es la certeza de que no estamos solos en nuestras experiencias, que podemos ser uno, de vez en cuando, en la densidad y simpleza del lenguaje.