Por Bruno Berardi

Los libros y el cine, dos disciplinas que comparten el mismo objetivo: contar historias. Y uno de sus elementos básicos ha sido el mismo: la palabra.

A diferencia de los libros cuyo formato puede extenderse, el lenguaje cinematográfico se desarrolló para narrar la historia en un tiempo determinado, sintetizando las páginas en una proyección con menor duración. Pero ¿es realmente este formato visual una mejora de los libros?

Desde los primeros proyectos audiovisuales, siempre se formó la idea de adaptar una historia a la gran pantalla, con los hermanos Lumière, quienes adaptaron Fausto, una obra de Goethe en 1896, y, posteriormente, George Méliès en 1899 presentó la primera versión de La Cenicienta basada en la historia de Los Hermanos Grimm y King John basada en la obra de Shakespeare.

Apartir de eso, se desarrolló un gran parámetro enfocado en separar estas dos disciplinas. La crítica estableció con esto el término «cine literario», dándole un sentido más amplio sobre el viejo “teatro filmado”. Con esto se establecieron elementos en común que se consideraban puntos a comparar entre ambos formatos, por ejemplo, el desarrollo argumental de una historia. El paralelismo se circunscribe al ámbito de la historia y los contenidos del relato. También están la temporalidad y la división del texto “en fragmentos”, operación esencial para la construcción narrativa.

Luis Bond, profesor universitario, guionista, director y crítico de cine en portales nacionales e internacionales, comentó:

“92% de las historias en el cine han sido adaptaciones originadas de otro formato como los libros, teatro, cómics… porque ya tienes una base dramática sólida”.

El público suele preferir el enfoque y estilo de los escritores siendo los libros el acercamiento más cercano a la historia original. Pero los seres humanos somos seres visuales, así que no podemos resistirnos a una buena película o serie, en especial cuando somos fans de la historia escrita, pues pasa a convertirse en una necesidad ver la adaptación de la obra con todos los cambios que pudo sufrir.

En 1957 aparece el libro de George Bluestone Novels into film, el primer tratado académico que explica la diferencia entre la novela como medio lingüístico y el cine como medio visual, incluyendo el origen independiente, su propio público y distinto modo de producción. Bluestone sostiene que:

“Dado que la novela se presta para estados de conciencia y el cine para observación de la realidad, la adaptación de una forma a la otra produce una entidad nueva, completamente autónoma”.

Un punto fundamental de esta pubicación, es que al superar la idea de ser fiel a la obra literaria es cuando el guion empieza a surgir como entidad propia y como resultado surge la profesión del guionista, y el efecto resulta mas satisfactorio.

Es indiscutible que el cine tiene que hacer modificaciones de importancia cuando utiliza una obra literaria de gran peso, como reducciones de tiempo y simplificación de argumentos, y es tal vez por esto que novelas de la magnitud de La Divina Comedia no han logrado ser llevadas al Séptimo Arte, y las versiones que se han hecho de Don Quijote no han logrado el impacto que esperaban. Incluso uno de los grandes escritores lationamericanos, Gabriel García Marquez, nunca quiso que su obra Cien años de soledad fuera llevada a la gran pantalla, pues para él, lo especial de un libro es el “margen de creación al lector, para imaginarse a los personajes, ambientes y las situaciones como ellos creen que son”.

Muchas de las series y películas más populares en la actualidad fueron basados en libros, o en las novelas ligeras. Heartstopper se basa en una novela gráfica escrita e ilustrada por la británica Alice Oseman. Drive my car de Ryūsuke Hamaguchi, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, se basa en el relato corto de Haruki Murakami, Hombres sin mujeres. Una de las adaptaciones más famosas fue la novela de John Boyne, traducida en más de 30 idiomas, El niño con la pijama de rayas producida por Mark Herman en 2008.

El profesor Bond argumentó en relación a la preferencia entre el libro o la película;

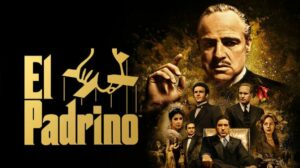

“Es más probable que uno vea primero la película y después lea el libro, y se dan casos como el de El Padrino, donde la película es mejor que el libro, o ves la película que no se adaptó de la manera correcta. Pero yo creo que siempre habrá una conexión entre el cine y la literatura y transportar una histria de un medio al otro es un gran trabajo”.

A pesar de la inclinación del público por los libros al compararlos con el formato audiovisual, suele asociarse erróneamente con limitaciones expresivas de su lenguaje o con condiciones de producción en comparación del fomato literario. Sin embargo, está más relacionado con el hecho de que nos encontramos ante dos sistemas no homogéneos, y en cuyo paso de uno a otro debe sufrir necesariamente una transposición no sólo de los contenidos semánticos, sino también de las localizaciones temporales, las instancias enunciativas y el proceso estilístico que da sentido a la obra original.

Es por esto que el Séptimo Arte debe considerarse un ente autónomo, que cuenta con su propio balance entre palabras e imágenes y con su propia capacidad de evolucionar y subsistir. Dicho en otras palabras, el film es una unidad que se vale por si misma, independiente no solo de la novela que le sirvió de inspiración, sino del guión que se generó por esta unión y le dio origen.